栄光と絶望を経て到達した道 ― パブリック・マインドの実践 柴田 光廣さん

コトラーから“ミツ”と愛称で呼ばれ、40年もの間交友を深めたケロッグの卒業生がいる。彼の名は柴田光廣さん。柴田さんは慶応大学卒業後、イトーヨーカ堂に入社。米国流の流通業を学ぶため、コトラー教授が教えるケロッグ経営大学院に留学した。その後、アメックス、ディズニーストア・ジャパン、ロロ・ピアーナジャパン(イタリアの高級生地・ファッションメーカー)などの外資系トップとして事業を成功に導いた人物である。

本インタビューでは、柴田さんの輝かしいビジネス経歴だけでなく、数々の試練に襲われて絶望のふちに立たされた経験も赤裸々に語っていただけた。あらゆる人々が、国際ビジネスだけでなく、「人生の哲学」へのヒントも見出していただけるだろう。

ディズニーの名経営者 フランク・ウェルズ氏との出会い

1987年頃、アメリカでディズニーストア事業がスタート。その後ディズニーは、日本進出のためキーマンとなる人材の模索を始めた。「国際ビジネス経験があり、かつ、小売業に精通したMBAホルダー」という同社のニーズを満たした人材は、当時の日本には、柴田さんを含めわずか3人程度しかいなかったそうだ。

https://d23.com/frank-wells/

Disney Legends:(故)フランク・ウェルズ氏

ディズニーに興味を持った柴田さんは、面接を重ねた。そして、いよいよ、来日していた米国のウォルト・ディズニー・カンパニーの社長(故)フランク・ウェルズ氏と会い、朝食を食べながらの最終面接となった。フランク・ウェルズ氏は、マイケル・アイズナー会長のもとで、ディズニー再建に貢献した名経営者である。柴田さんはこのウェルズ氏に大変気に入られ、ディズニーストア・ジャパンのトップに抜擢された。

ここからストアのオープンまで、苦労の日々が始まった。

ディズニー・ストア 1号店オープン!でも “ミッキー&ミニー”が来ない?

「日本でテーマパークを運営しているオリエンタルランドや、ディズニーのライセンシング会社は、僕たちが日本でディズニーストアをオープンするとわかると、対抗心をむき出しにしてきました。ディズニーのキャラクター商品がストアの方で買われてしまうのではないかという誤解をもたれてしまったのです。ですから、当初は協力的な支援は得られませんでした。」

それでもなんとかオープン準備までこぎつけたとき、さらなる大問題に直面した。なんと、オリエンタルランドが、第一号店グランドオープンの日にミッキーとミニーを派遣できないと通達して来たのだ。“東京ディズニーランドの住人”のミッキーとミニーは、ディズニーストアのオープニングには出せないと。

「いくら交渉してもダメなものはダメでしたね。また本社ディズニーストアの上司にも相談しましたが、契約が担保となっているので、どうにもならないという回答でした。」

オープンの日程も既に決まっており、沢山のマスコミも押し寄せ、誰もが、ミッキーとミニーを期待してやって来るだろう。その主役が不在・・・となれば、ディズニーストアのブランド戦略上 大きな打撃となってしまう。さて、この難局を柴田さんはどうやって乗り越えたのだろうか?

幹部研修中の柴田さん。大好きなプルートと奮闘。

一心不乱に考える・・・大胆の発想は、早朝に訪れた

「僕は、本当に困ったことが起きると、とにかく、朝も昼も夜も一心不乱に考えます。するとある朝、天から解決策が降りてきたんです。『そうだ!東京ディズニーランドから呼べないのなら、本場のディズニーランドから連れてきちゃおう!』、とね! このアイデアを米国の上司に伝えると、彼はすぐにアメリカからミッキーとミニーを送る手配を開始してくれました。」

ここからが、柴田さんの痛快な快進撃の始まりである。

「そこで、オリエンタルランドにこう報告しました。『今回、ミッキーとミニーを東京ディズニーランドから派遣していただけない様なので、私は本場アメリカから呼び寄せることにしました。そして、マスコミを含めた来場者にも、ミッキー、ミニーが“本場から”やって来るとリリースする予定です』と。

こうなると、東京ディズニーランドのミッキーやミニーの位置づけにも係わるかもしれませんので、オリエンタルランドはすぐにミッキーとミニーを特別に出しますと連絡をしてきました。」

八方塞がりの中で、創造的な発想によって解決を導き、おまけに相手からオファーさせるという上級技には舌を巻かざるを得ない。その後は協力関係がスムースに行ったそうだ。

柴田さんは、米国ストアにはなかった商品カテゴリーとして、テレカや加工食品なども新規に提案・開発した。また、当時日本の商習慣ではなかったメーカーとの直接取引による商品開発も実現させた。こうした努力が実を結び、世界歴代ディズニーストアの開店売上げ新記録が達成されたのだった。

オープン前の店内。ミッキー&ミニーと共に。

世界でナンバーワンになる人物を引き寄せるワザとは?

柴田さんの人脈の広さには驚かされる。内外のビジネス界はもちろん、芸術界、学術界、囲碁会、政界まで多岐に及ぶ。2020年オリンピック招聘で見事なご挨拶をなされた高円宮妃久子殿下を2014年開催の“ワールドマーケティングサミット”にエスコートくださったのも、柴田さんだった。

また、柴田さんが関わる人や組織は、不思議と業界トップクラスに成長したという。

実際、慶応大学を卒業後に入社したイトーヨーカ堂は、当時上場もしておらず、チェーンストア業界では弱冠7位だった。しかし今や、セブン&アイグループとして、業界ナンバーワンとなり、伊藤雅俊名誉会長(創業者)や当時の同僚と良好な関係が続いている。さらに、柴田さんが留学したころのケロッグは全米7位程度で知名度が低かったが、現在ではトップ校として認知され、コトラー教授との関係ももちろん続いている。

「僕は、多くの人に助けられたからこそ、今の自分があると思うので、どうしたら相手に役立てるかを考えます。例えば、素晴らしい人に出会ったら、人脈を作る事ではなく、まずその人にどんな情報を提供したら喜んでもらえるだろうかと思案します。」

「人脈力」は、難しいことではなく、相手を大切にしたいという気持ちがあれば、誰でも実践できる、と希望を感じた。

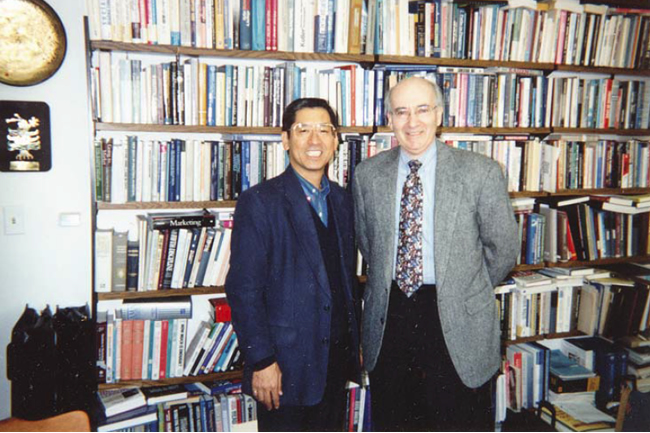

再会を喜ぶ柴田さん、大学院時代の恩師コトラー教授と。

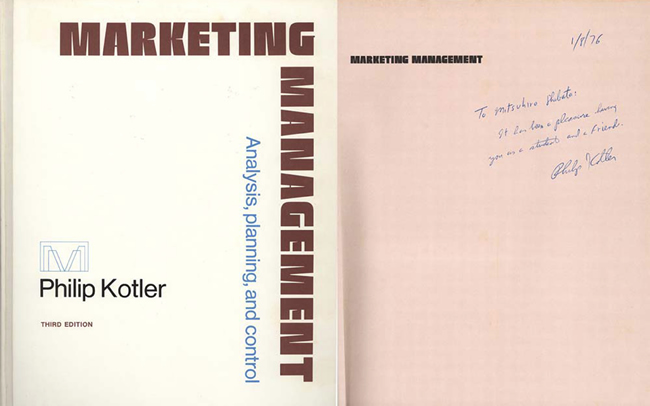

MBAの永遠の教科書、”Marketing management”(第三版))に、大学院時代の恩師コトラー教授から柴田さんへ メッセージ。

3つの悲しみを乗り越えて

このように、順風満帆な成功への階段を駆け上がってきた柴田氏。ところが、今度は一転して奈落の底に突き落とされるような試練が続いた。そのひとつが、首の難病宣告だった。

「ディズニーストアジャパンのトップ時代、スキーで転んで病院に行くと、別の部位に深刻な病状があると告げられ、首の難病が発覚しました。医師からは、「10年後には、大手術をするか、あるいは寝たきりになるでしょう。」と告げられ、とても信じられず、ほかの病院も回りましたが、良い言葉は聞けませんでした。

そこで、仕事の合間を縫って、整体や指圧、針や気功治療など、良いといわれるものは何でもやりました。東洋的な治療のお蔭で、10年はとっくに経ちましたが、奇跡的にまだ元気で活動しています。」

しかし、画期的な治療法はなく、いつまで体が動かせるかという不安にかられる中、さらなる苦難が立ちはだかった。 当時の奥様のガンが発覚し、余命6ヶ月と宣告されたのだ。柴田さんの娘さんは未成年だったが、医者の通告通り、愛妻には先立たれてしまった。柴田さん、52歳の時だった。

大切な家族を失ったストレスから、体調は一層悪くなった。さらに多忙な自分を支えてくれた妻に何もお返しが出来なかったという思いが柴田さんを苦しめ、ついにうつ病を発症してしまったのである。

「亡き妻への後悔や、深い喪失感、将来への絶望感、そして首の痛みとしびれに悩まされました。いつの間にか、死んで楽になりたいとばかり考えるようになっていました。」

当時、敬愛するフランク・ウェルズは、ヘリコプター事故で亡くなり、柴田さんは次の会社へとキャリアを進めていたころだった。そして、イタリアの高級生地メーカー、ロロ・ピアーナ・ジャパンのCEOとして、多くの功績を上げていたが、うつ病の発病によって、何とかこなしていた仕事でも活気を失っていた。しかし、窮地にいる彼を、イタリア本社CEOの故セルジオ・ロロ・ピアーナ氏や社員たちは黙って温かく見守ってくれていた。

柴田さんを温かく見守ってくれた故セルジオ・ロロ・ピアーナ氏

支えてくれた仲間、先生、そしてどん底の経験からの学び

「セルジオや社員たちの温かい気持ちにふれ、なんとか立ち直らなければならない、会社のために恩返ししなければならない、そう思いはじめました。また、ほかにも多くの方々が、ふさぎこむ私を心配して手を差し伸べてくれました。

そんな中、慶応の精神科医の友人から、或る先生を紹介していただきました。この先生は小さな診療所の町医者でしたが、患者の心に寄り添って親身に治療してくれる素晴らしい医者でした。深夜にひとり張り裂けそうになって電話をかけると、いやな様子ひとつせずとことん話を聞いてくれた。それだけで病気は半分治ってしまうくらい心の支えになりましたよ。」

兄弟や友人に支えられて、体調は少しずつ回復した。それでも、うつ病との闘病生活は3年にも及んだという。

「このつらい経験から得たものは、“人生は決して、自分の計画通りに進まない”ということです。だからこそ、大いなる目的を持って、日々、一瞬一瞬を一生懸命生きるしかない、と思うのです。また、本当の意味で、人の痛み、というものがわかるようになりました。もし、順調な人生のまま進んでいっていたなら、私は傲慢なビジネスマンのままだったかもしれません。」

僕が生きる意味―パブリック・マインド

柴田さんは60歳でビジネスの一線から引退し、現在、内外の非営利組織を通じボランティアとして社会貢献活動に従事している。その一つとして、ミハイル・ゴルバチョフ、ダライ・ラマなどの有識者もメンバーとなっている世界賢人会議「ブタペストクラブ」で、日本アンバサダーという役職についている。

さらに、柴田さんは、現在の非営利組織への寄付とは別に、若者の教育を支援として大学機関等へ遺産の一部を寄付(遺贈)することを決めている。

「僕は、Learn, Earn, Returnが大切だと思っています。つまり、20歳までは、Learn(勉強)。で、20歳以降は、Earn(稼ぐこと)。それで、自分の経済的な力をしっかりつけて、引退後は、Return(社会への恩返し)なのです。」

この思いを実行すべく、柴田氏は、「Henry&Emma Rogers Society」というノースウェスタン大学のソサエティーのメンバーになった。この組織はノースウェスタン大学に対して遺贈の意思を表明した人が入会でき、世界で2000人ほどがメンバーである。

「私は人生の最高調もどん底も経験しました。今感じることは、人生は自分ひとりの力で作ったものではなく、周りの力によって私は生かされてきたと思います。自分の家族を超えて、社会に何かを残すことで、日本や世界の平和に結びついてほしいと願っています。」

欧米には“ノブレス・オブリージェ”(高貴な者の義務)という言葉がある。つまり、社会的な地位や経済的に恵まれた者は、寄付やボランティアを通じて、社会へ還元する責任があるという考え方が浸透しているのだ。柴田さんの遺贈という行為は、ノブレス・オブリージェの実践の一つである。ご自身のお辛い経験も含め、率直に語ってくださった柴田さん。この記事が、読者にとって、より良い社会づくりへ1歩後押しするものとなれば、幸いである。

取材・文責:ケイティ堀内

*この記事は、ケロッグ・クラブ・オブ・ジャパン(ケロッグ経営大学院 日本同窓会)が運営するサイト、ケロッグ・ビジネススタイル・ジャパン向けに執筆したものです。